はじめに

今回は、私の自作キーボード設計の第2弾である”Tenalice-ambidextrous”(テナリスーアンビデクストラス)について書きたいと思います。

”Tenalice-ambidextrous”の設計、組み立て、使用感について書いていますが、第1弾の"Tenalice"に関する記事と重複する部分は省略しております。また"Tenalice"を使用して感じた課題や不満についての改善点が本記事には登場します。記事をまだご覧でない方は、先に見ていただけると今回との繋がりが分かって楽しいかもしれません。

更新履歴

2021/11/9 "Tenalice-ambidextrous"の販売開始とアクリルケースについて、”終わりに”の記事に追記いたしました。

(販売ページはこちら)

特徴

”Tenalice-ambidextrous”は、中央に45度角で配置されたテンキーが特徴的なAlice配列・Row-staggerdの50%(40%+10%)キーボードです。

語源について、”Tenalice”は”Tenkey+Alice”をくっつけた造語で、”ambidextrous”は、英語で両利きという意味です。

一体型のキーボードでありながら、分離キーボードのように左右が広がり肩が開き、また基本は40%キーボードでありながら、中央テンキーにより数字入力にも強いレイアウトを目指した設計となっています。

設計

設計の動機やレイアウトに関しては前回の"Tenalice"で書いた記事の動機のとおりとなりますので、ここでは簡潔に”おさらい”をしたいと思います。

■設計の動機とレイアウト作成

アクリル積層ケースのVision作成を通じて、ふと自作キーボード設計やってみたいと思い立つ。

↓

①無類のAlice配列好き、②Visionを仕事で使用していると数字キーがほしい、ということからテンキー付きのAlice配列に決定。

↓

「Alice配列は真ん中割れてるからテンキーを入れてみたらどうだろう?」「45度の角度にすれば左右どちらの手からもテンキー使える?」との閃きから「”Tenalice-ambidextrous”」のレイアウトが完成、という流れでした。

本記事では、"Tenalice"の使用感を踏まえていくつかの改善に取り組みましたので、これについて書いていきます。

■小型化

"Tenalice"では、到着したPCBを見た瞬間”大きい”と感じました。テンキーと40%キーボードが横に並んでいるので当然といえば当然です。もともとAlice配列は角度をつけたキーを配置するため、一般的な配列のキーボードと比較すると20%ほど大きくなる傾向(40%キーボードであれば60%キーボードと同じくらいのサイズになる)があります。

とはいえ少しでもいいので何かできないか?ということで、以下の2点について検討しました。

①離島を削除する。

Alice配列では左右いずれかに離島(と私が勝手に読んでいる)があることが多いです。アルチザンキーキャップの棲み処としても有名な場所ですが、決してキーボードとして必須とはいえないこの場所を削除することで1U幅分(19.05mm)は狭めることができそうです。

ですが私の場合、離島をEscとウィンドウ切替(Alt+Tab)に割り当て頻用していました。利便性とのトレードオフを考え、残すことにしました。

②PCBの外形を小さくする。

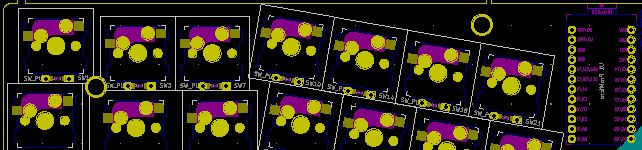

あらためて世に出ている自作キーボードを眺めていると、PCBの外形がスイッチに装着したキーキャップの外形と同じ程度(PCBがはみ出ない)となっているものが多いことに気が付きました。スペーサを格納するホールやねじ穴についても、”PCBの外形に沿って四隅に配置する”のではなく空いているスペース、例えば4つのキースイッチ間に配置されているものがあります。

今回の設計ではこれを取り入れ、PCB外形を狭めるよう調整してみました。

■スルーホールとシルクの追加

"Tenalice"では、PCBが思っていたよりも色が少なく、シンプルで、少しさびしい気がしていました。

今まで見たキーボードのPCBはもっと色があったような・・・と違いを確認し見てたところ、ねじ穴の周りのメッキ(スルーホール)の違いに気が付きました。これは使用するフットプリントによって変更ができます。採用。

続いて他のアイデアがないか考えていたところ、以前作成し手元にあった”UraNuma”が目に飛び込んできました。PCB裏面のほぼ全域に渡り、大胆なシルクが施されています。

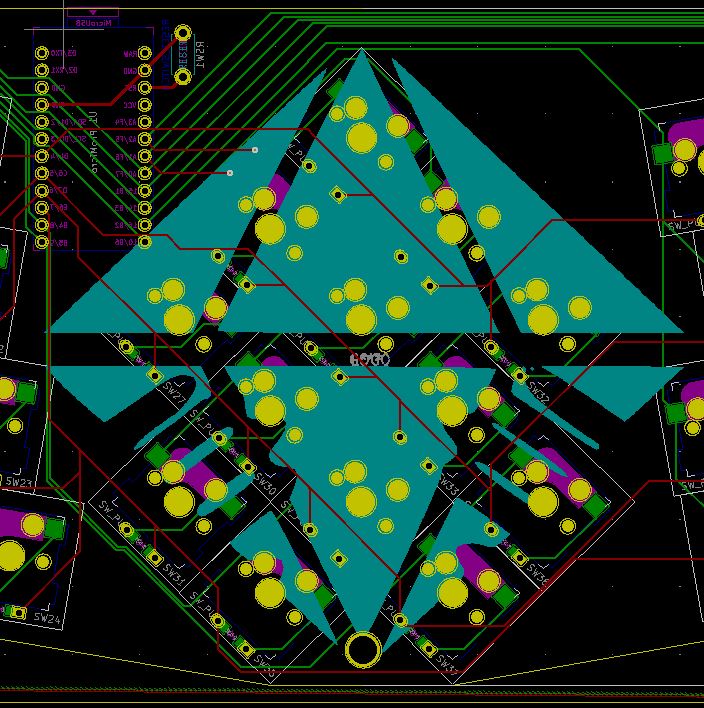

なるほどと参考にさせていただき、”Tenalice-ambidextrous”を象徴するようなイラストを入れてみることにしました。”Tenalice-ambidextrous”の一番の特徴は45度角のテンキーです。レイアウトの作成時にふと思った「ダイヤみたいでかっこいい」というのをモチーフにしてデザインしてみました。

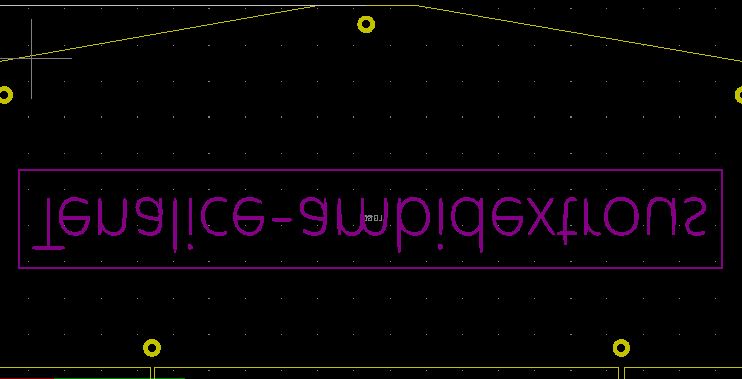

また今回は基板と同時にスイッチプレートとボトムプレートをセットで作成するつもりだったので、ボトムプレート背面にはでかでかと”Tenalice-ambidextrous”の文字をあしらうことにしました。

■設計完了、発注へ

以上を改善を行い、基板と出力されたガーバーファイルの最終チェックを行いました。特に前回悪夢をみた「2U以上のキーにスタビライザー穴がきっちり開いているか」については、(冗談でなく)5回ほど確認し、発注を行いました。今回の発注では、基板の色はブラックで前回と同じにしたのですが、マット仕上げを施してもらうことにしました。

ファームウェアの改善

ファームウェアに関しては、"Tenalice"が問題なく動いたこともあり、前回から大きな改善点はありませんが、テンキーの形状が変わったことでレイヤを含めたキー配置を見直しを行いました。

基本は左手でテンキーを操作しつつ、せっかくなのでトグルスイッチを設け、L3で右手でもテンキーを操作できるようにしてみました。

基板の到着~外観の確認

発注からおよそ11日で基板が到着しました。今振り返ると普通くらいの配送スピードだと思うのですが、当時はずいぶん待ち遠しく感じました。

ここでは基板外観を見ていきたいと思います。

マット仕上げは通常に比べさらさらとした質感でとても好印象です。また、スルーホールやシルクの追加に取り組んだ甲斐もあって、"Tenalice"で感じたようなさびしさは感じませんでした。

ダイヤをモチーフにしたイラスト部分についてもいい感じです。実はイラストのせいで、業者側がスイッチ穴を開け忘れたりしないだろうかと疑心暗鬼になっていたりもしたのですが、ちゃんと開いていました。(当たり前)

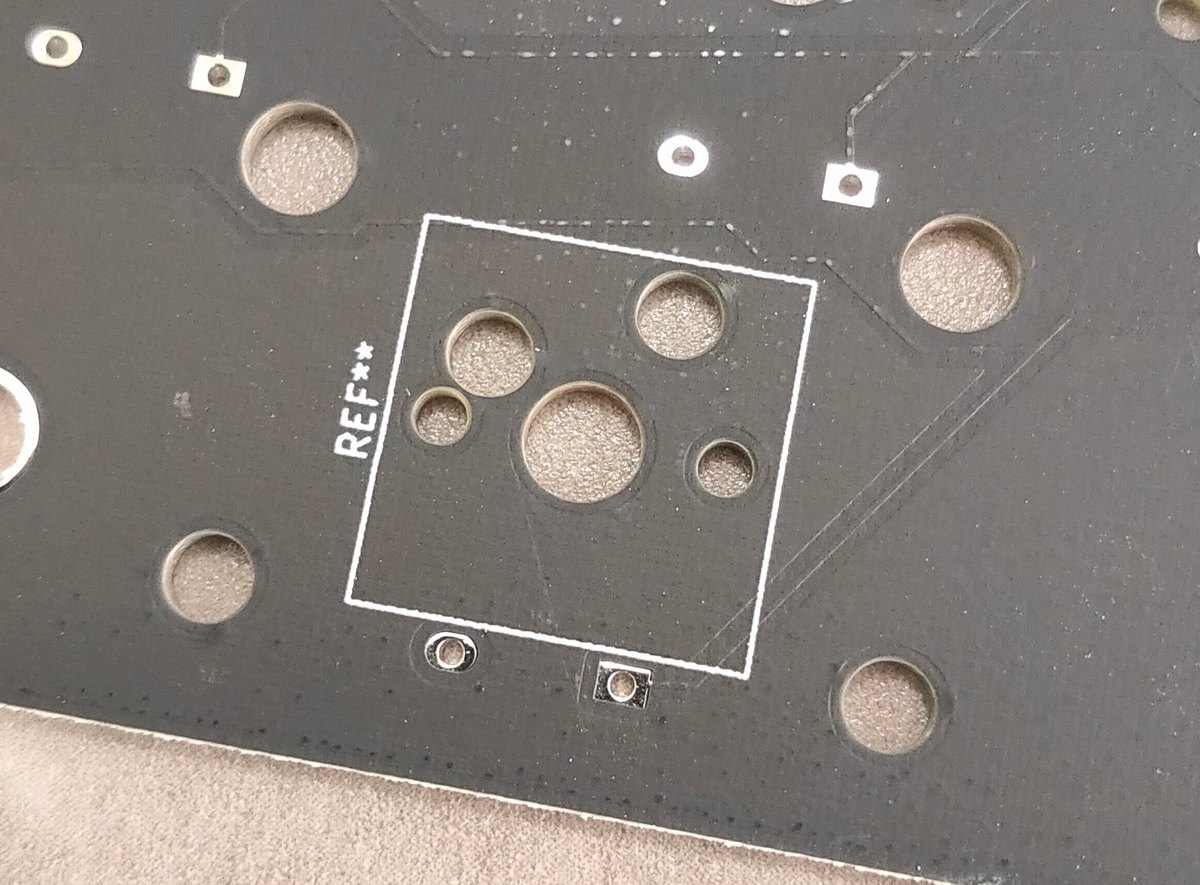

・・・とここで、異変に気が付きます。

「何?この四角・・・」

「REF**??・・・あっ」

スタビライザー用のホールをあけるために変更したフットプリントに付帯している図形と英字が残ってしまっていたのでした。スタビライザー穴の悪夢再び。ここでも私を苦しめてきました。とはいえ、ここはスイッチプレートに隠れてしまう部分であり、まったく致命的なものではありません。見ないふりをして先に進みます。

背面に大きな”Tenalice-ambidextrous”の文字、いろいろなフォントを試し、”Malgun Gothic”フォントにしました。なかなかいい感じです。

もちろん"Tenalice"のロゴも健在です。今回はPCB(左)だけでなくスイッチプレート(右)にもあしらってみました。(同じ作成方法のはずですが、スイッチプレートのほうは文字があまり見えないようになっていました。これも見ないふり)

外観の確認は以上です。

組み立て~使用感について

組み立てに関しては割愛しようと思います。というのも、今後”Tenalice-ambidextrous”を頒布する(少なくとも今回の発注分だけでも)ことを検討しており、ビルドガイドを別の記事で作成しようと考えています。組み立ての詳細についてはそちらでご紹介できればと思います。

今回は組みあがった後の使用感について書いていきたいと思います。

見た目について

”Tenalice-ambidextrous”(今さらですが以降省略して"ambi")が完成し、まじまじと見ていると「Alice配列なんだけど、なんか雰囲気違うな」と感じました。個人的な感覚に過ぎないのですが、"Tenalice"にはまだAlice配列感があるのですが、”ambi”はなんか行き過ぎて別物のような感じです。

前述の"■小型化"によって、外形はかなり攻めたライン取りになっています。これはこれでカッコ良いいと感じるのですが、もともと大きいキーボードであることから多少の余白はあってもよかったかな、とも感じました。おそらく中央テンキーの余白に比べ、外形ラインの余白が少ないためかと考えています。

この角度でみると余白がない分スマートでカッコいい。

背面は申し分ないくらいに理想どおりといった感じです。

中央テンキーについて

中央テンキーの使用感の第一印象は「角度は完璧だけどなぜかしっくりこない」というものでした。

この感覚の理由は、おそらく次のようなことだと考えています。

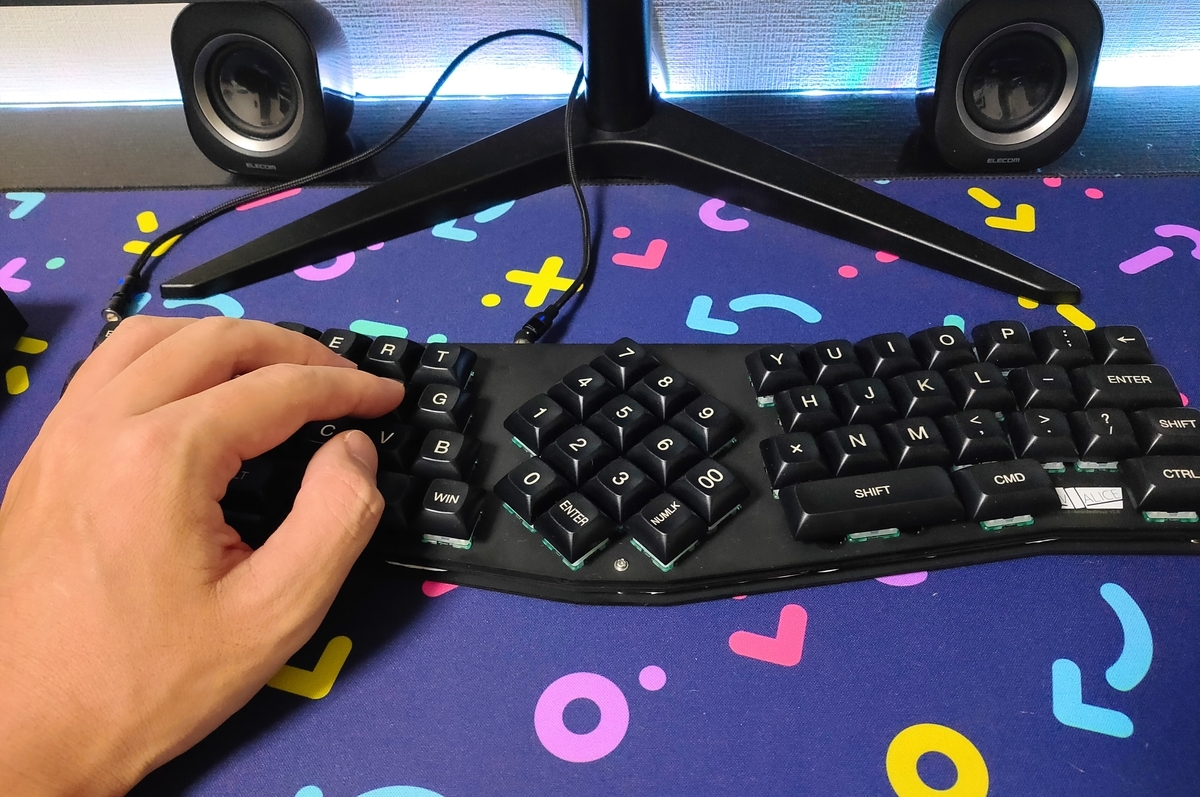

上の写真は左がホームポジションで、そのまま無意識に左手をテンキーに動かしたときの画像です。角度は狙い通りですが、指の位置は理想とは1行分ずれており”1,2,3”キーの上に指が来ています。このことでテンキーの最上段”7,8,9”を入力するときは手首より下(つまり腕全体)を少し上に移動させる必要があります。

非常に細かいことなのですが、私は"ambi"に高い期待を寄せており、普段の運指と同じくらいの感覚でテンキーが操作できると思い込んでしまっていたため、しっくりこなかったということだと思います。

ちなみにその高い期待に応えるレイアウトは、KLEにするとこんなイメージとなるでしょうか。

しかしながら上記を認識して使い慣れてくると、やはり中央テンキーは数字の打鍵は楽ですし、手の移動距離も短く、時には本当に両手で打ったりして、今ではとても快適に使用しています。なお、45度角の採用によって、前回の記事で書いた"Tenalice"での肩がキュッとなる感覚は解消しました。

終わりに

最後までお読みいただきありがとうございます。

あらためてこうして記事に起こすと、”ambi”は初めて設計した"Tenalice"の反省と使用感を踏まえ、より洗練されたキーボードとなったかなと考えています。

また中央テンキーというレイアウトに関してはかなりお気に入りで、他のキーボードにない魅力や操作感を兼ね備えていると感じました。

今回、いろいろな改善やこだわりを追加していく過程で、これまで自作したキーボードや販売されているキーボードをたくさん研究しましたが、設計者の目線でキーボードを見てみるとこれまでとは違った景色を見ることができたように思います。配線、ねじ穴の位置、シルク、etc・・・そのひとつひとつに設計者のこだわりが存在しているということを身をもって知ることができました。そしてそのことに気づいたことで、あらためて自作キーボードの世界(沼?)は奥が深いものだと感心してしまいました。

今後に向けては、少なくとも手元にある分の”ambi”についてキットに必要な部品を調達し、どこかで販売できればいいなと思っています。

(2021/11/9追記)BOOTHで販売することになりました。

またケースの制作について検討しており、私のキーボード設計の原点であるアクリル積層ケースで”ambi”用のものを設計していければと考えています。

(2021/11/9追記)透明アクリルでケースを作成しました。色はブラックスモークです。

映り込みが凄まじく、ペンダントライトが花の模様のようになりました。

背面はよーく見るとうっすら文字が見えます。

もしリクエストがあれば、少し修正したケースデータを公開するかもしれません。

それでは、良いキーボードライフを。

(以下テンキーのキーキャップを付け替えて遊んだ写真です)